evtol飞行汽车的现在和未来(中)

evtol飞行汽车的现在和未来(中)

eVTOL技术路线

eVTOL设计研发的技术路线主要依据预设的应用场景与目标市场,需要极高的技术研发实力与垂直集成能力,重点从飞行器气动布局与总体构型角度进行抉择与调整。在eVTOL这个全新的高科技赛道,不同的eVTOL研发机构采取不一样的技术路线。根据全球现有的eVTOL开发情况,可以将其分为多旋翼构型、复合翼构型、倾转构型、倾转涵道风扇+完全矢量控制、隐藏式推进系统+无翼设计等5种技术路线(如图1所示)。eVTOL制造商基于不同的技术路线,需要建立相应的研发体系、供应体系和生产体系,其研制能力涵盖飞行机体、结构及强度、飞控核心算法、电气系统、航空特性等设计能力,也包括整机总体集成设计、动力能源系统、航电飞控系统、适航性设计等工程能力。

图1:eVTOL主流技术路线种类图示

多旋翼型eVTOL虽然可靠性可能高于直升机,但有效载荷和航程都相对有限,所面对的应用场景也相对固定,在噪声控制、地面损伤控制上尚无突破性解决方案,初创公司大多采用多旋翼型,或是eVTOL初创公司前期产品。倾转构型eVTOL在综合考虑航程、巡航速度和载重比方面优势明显,具有较好的有效载荷、最大起飞重量和运营经济性,使其在未来商业场景中为用户节约更多出行时间,但带来了额外的技术挑战。复合翼型受到了传统航空企业的偏爱,由于配置了专用的水平推进螺旋桨,而不是垂直阶段和水平阶段共用一套螺旋桨,可以有效地提升巡航效率、航程和安全性。倾转涵道风扇+完全矢量控制型由于在动力可靠性、噪声控制、气动效率上有可能获得更优的平衡。尽管涵道风扇在悬停模式下效率稍高,但在巡航模式下会产生更多阻力。不同技术路线的eVTOL都具各自的特点、优势、劣势及代表机型(如表2所示)。此外,由于复合翼构型方案死重大飞控系统就简单,倾转方案死重小而飞控系统复杂,于是也设计了复合翼结合倾转构型的综合方案(“死重”指的是对当前的飞行没有帮助,却因为种种因素,必须携带的部件重量)。目前,很难判断何种技术路线最佳,行业各参与方也尚未达成共识,复合翼方向兼顾实现可行性及先进性,倾旋翼方向更为先进,但实现的技术难度更大,今后也可能出现具有多种方案优点的新技术路线。

表2:不同技术路线eVTOL对比分析表

目前而言,各国近期推出的eVTOL项目倾转构型机型最多,多旋翼构型最少,复合翼成为大部分行业龙头公司的研发选择。国外eVTOL制造商的技术方向总体而言比较一致,如Joby、Archer、Lilium和Vertical等公司都采用倾转、倾转涵道或倾转旋翼的整体构型。在2021年通过SPAC方式上市的Joby Aviation、Lilium、Archer等公司,以及目前收到最多意向订单的Vertical Aerospace等公司均采用了倾转构型技术路线。最近两年发布的eVTOL多为倾转构型或复合翼构型,未来这两种机型增长潜力最大。主打多旋翼构型的头部企业Volocopter在深入研究和开发纯多旋翼布局的2座VoloCity后,在2021年也推出了复合翼构型的VoloConnect。虽然复合翼构型的运营经济性一般,但在eVTOL机型设计中是非常流行的配置,由于具有简单性和多功能性的特点,eVTOL厂商广泛采用该技术路线,以用于城市间出行或更远距离的飞行任务。同时,当前不少多旋翼eVTOL厂商正在考虑使用升力+巡航构型以获得高航程,例如亿航智能之前的旗舰载人eVTOL是采用纯多旋翼布局EH216,现在也开发2座升力+巡航构型技术方案的VT30。Embraer子公司Eve Urban Air Mobility的EVE均采用了此构型。对于短航程任务(7公里)而言,与多旋翼eVTOL相比,“升力+巡航”的复合翼及混合构型eVTOL的表现并不占优势,但对于更长航程的任务,推力矢量构型eVTOL的表现最优。复合翼及倾转旋翼机型在电池技术发展之后,续航里程会从100km扩展到300km,相对于多旋翼的优势会更明显,因此我们看到传统的多旋翼eVTOL厂商也纷纷开始复合翼机型(含倾转旋翼)的研发。

■ eVTOL发展态势

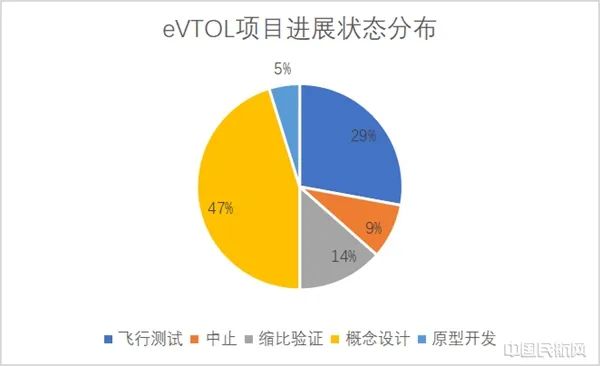

当前,世界主要航空国家都在积极迈进eVTOL新赛道,以抢占未来城市低空智能交通的制高点。eVTOL飞机的研发进展可分为四个阶段:概念设计、缩比验证机测试(包括地面试验、悬空试验、起降试验等)——全尺寸验证机测试(包括飞行模式测试、飞行姿态测试、飞行悬停试飞等)——试制原型机试飞(本场试飞、转场试飞、噪声检测、载人试飞载货试飞、模拟场景测试等)。eVTOL的设计研发与测试验证是一个复杂的系统工程,需要融合空气动力学、飞行力学、结构力学、仿生学、材料学、计算机、控制理论等多门学科知识,涉及理论计算、仿真实验、样件试制、生产组装、台架实验、静力实验、振动实验、系留实验、试飞实验等多项技术工作,通过动力系统台架试验、飞机静力试验、飞发耐久试验、半物理实物仿真试验等大量的地面试验,经过气动性能、倾转特性、操纵测试、组件测试、风洞测试、噪音测试等测试过程。当前,eVTOL的开发状态(具体如图2所示)总体上还处于从概念设计迈向商业化应用的早期阶段。

据粗略统计,全球1/4的eVTOL项目处于飞行测试阶段,50%左右的eVTOL项目处于概念设计阶段,多旋翼技术和混合布局技术飞行测试项目占比较高,达30%以上。据2022年8月的美国垂直飞行协会(VFS)发布的最新统计,全球超过700个eVTOL设计研发项目,其中235个矢量推进构型布局,124个升力+矢量推进构型布局,195个多旋翼构型布局,103个为悬停自行车和个人飞行器,47个电动旋翼机设计,涉及全球48个国家的347家公司或创新机构。其中,主要分布的国家是美国(124个)、英国(24个)、中国(21个)、德国(19个)和加拿大(17个),占所有设计实体的近60%。从eVTOL项目的投资金额来看,2021年eVTOL项目的投资总额较2020年增加了一倍。据《2021年度亚太地区城市空中交通报告》,亚太地区14家eVTOL制造商中,有2家仅提出了概念机型,4家已完成缩比验证机的测试,5家制造商已经发布了全尺寸的工程验证机,仅有3家制造商进入了载人飞行测试阶段。

图2:全球eVTOL项目开发状态分布图

(数据来源:VFS统计目录)

eVTOL制造商追求的是飞行器更好的续航能力、航程、爬升性能及运行能效比,创造平稳安静的飞行体验,并通过航空监管部门的运行性能(包括飞行性能、飞行特性、载荷条件等)、机体性能(结构特性、组件性能等)、安全性能(动力失效保护、冗余备件系统设计、能源失能处置等)等合规性认证。eVTOL开发工程团队需要通过建立先进的数字化开发体系,集成多学科仿真模型、验证外形气动效率和飞行控制逻辑,创建完善包括线路规划、后勤维护、检查放飞、安全保障的试飞体系,并搭建一定数量基础的飞行测试及数据库,在气动构型、飞控系统、电机、新能源电池、通讯导航系统、整机轻量化设计、机身复合材料等方面进行不断的优化改进与技术迭代,并达到工程设计与运行性能指标,最终设计定型和通过适航审定,才能投入市场销售推广与商业运营。

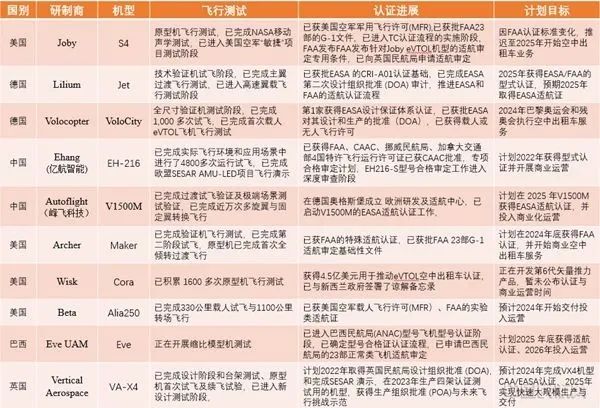

eVTOL作为新型飞行器,其电池、电机、驱动器、倾转机构、控制策略、载荷工况、操纵系统等方面均采用了新技术,其安全性、可靠性、性能等需要试验科目予以验证测试。由于eVTOL一般在人口稠密城市上空低空飞行的特性,其安全监管将比地面交通更加严格。目前,没有一家eVTOL制造商获得FAA(美国联邦航空局)或EASA(欧洲航空安全局)的完全认证,仅有极个别公司预计在未来两三年内获得相关认证。各国eVTOL制造商竞相加快认证进度,以在全球范围率先获得航空主管部门的适航许可,抢先开展商业运营取得市场先机。当前,欧美eVTOL领域的研究较为成熟,其中美国、德国处于领先地位,中国eVTOL研发不落后于欧美,在亚太地区处于领头羊地位(参见表3)。

表3:国内外主要eVTOL飞行测试与认证情况表

(信息来源:根据互联网公开发布信息整理)